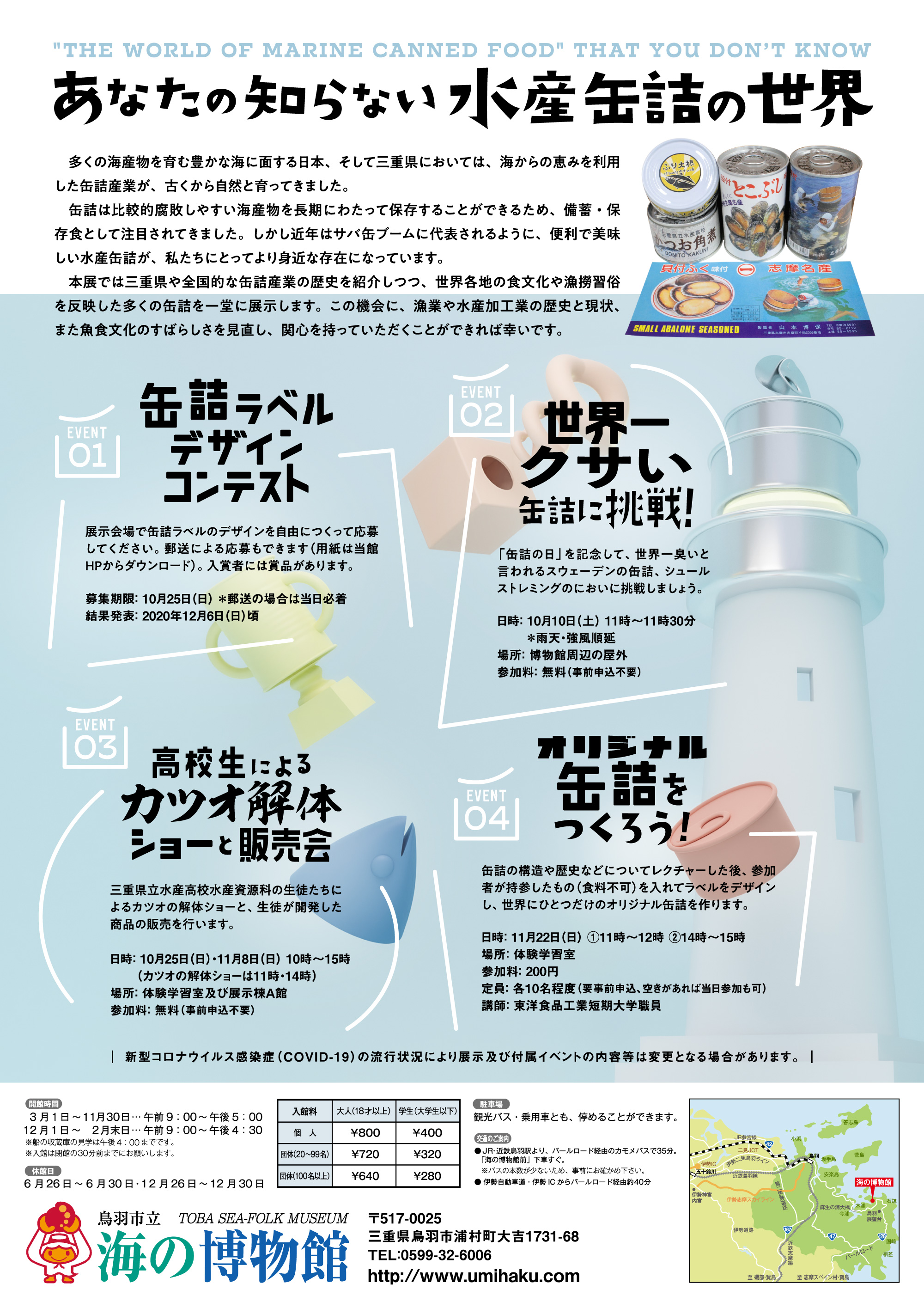

特別展示室

2020.9.18(土)~ 12.13(日)

缶詰は比較的腐敗しやすい海産物を長く保存することができ、災害時の備蓄食としても大きな需要があります。一方、国内の魚食文化が縮小する近年において、サバ缶ブームに代表されるように、便利で美味しい水産缶詰は、備蓄食・保存食の枠を超えて、魚食の普及・復活の光明としても注目されています。質・量ともに豊かな海産物があがる志摩半島においても、自然と缶詰産業が営まれ、現代の教育の場においてもその伝統は受け継がれています。

本展は志摩半島や全国的な缶詰製造の歴史と現状、当地域の水産高校における缶詰製造などへの取り組みについても紹介しつつ、日本全国のご当地缶詰や海外の珍しい缶詰なども多数展示します。海産物の魅力を再発見し、海洋資源の新たな利用、子どもたちへの海洋教育などについても考える機会とすべく企画しました。

主催:鳥羽市立海の博物館

協力:船の科学館「海の学びミュージアムサポート」、三重県水産高校

日本における缶詰製造は19世紀後半以降の比較的新しい保存技術であり、それ以前に日本では古来、多様で時に独自の保存方法を発達させてきました。本章では缶詰誕生の前段階として、干す・煮る(干物、煮干し)、燻す(鰹節)、しぐれ煮(アサリなど)・塩蔵・発酵(鮓)などによる、多彩な海産物の保存・加工方法について紹介します

日本における缶詰製造は、1871年に長崎県においてイワシの油漬が試作されたことに始まるとされ、その後海外への輸出用や戦時での軍備食として重宝されるようになり、日本の豊かな海産物を世界に知らしめました。豊饒の海に面する三重県においても同様に、古くから各地で水産缶詰製造が盛んになり、東洋水産株式会社など当時日本を代表する水産会社も誕生しました。同社は海の博物館館長の石原義剛の父である初代館長・石原円吉が創業し、現在の東洋製罐株式会社の創業者、高碕達之助氏を技師として招きました。

ここでは、水産缶詰産業の発達史を振り返ることにより、当地域の経済や日本の食を支えてきた水産業、海洋資源の重要性を理解できるようにします。

本章では、日本全国のご当地水産缶詰や、世界各国で販売されている水産缶詰を一堂に会することで、各地の魚食文化や、その背景にある漁撈習俗についても興味をもっていただけるような展示にします。また当地域で水産加工品の生産について学び、製造もしている三重県立水産高校(志摩市)の取り組みについても紹介します。

展示会場で缶詰ラベルのデザインを自由に作って応募してください。

郵送による応募もできます。

入賞者には商品があります。

「缶詰の日」を記念して、世界一臭いと言われるスウェーデンの缶詰、シュールストレミングのにおいに挑戦しましょう。

場所 博物館周辺の屋外

参加費 無料

三重県立水産高校水産資源科の生徒たちによるカツオの解体ショーと、生徒が開発した商品の販売を行います。

場所 体験学習館、展示棟A館

参加費 無料

缶詰の構造や歴史などについてレクチャーした後、参加者が持参したもの(食料不可)を入れてラベルをデザインし、世界に一つだけのオリジナル缶詰を作ります。

場所 体験学習室

参加費 200円

定員 各10名程度(要申込)

講師 東洋食品工業短期大学職員