|

年報『海と人間 1973 Ⅰ』

⚫︎73特別展展示 海女

⚫︎研究報告・奈屋浦における鮪大漁記録から・・・中田四朗

⚫︎海の博物館展示資料目録

⚫︎海の博物館設立宣言

|

1973/12/1 |

|

|

季報『海と人間 1973春 VOL.1』

海女(あま) ―海に生きる人びと― その1

⚫︎

歴史を語る志摩の女アマ・・・中田四朗

⚫︎志摩鳥羽の海女4,000人・・・長井洽

⚫︎

まよけの手ぬぐい・・・野村史隆

⚫︎

海女さんの一日・・・天満初美

|

1973 |

|

|

年報『海と人間 1974 Ⅱ』

⚫︎74特別展 手づくりの漁師道具

⚫︎研究報告・猟師村のはじまりと漁業権

⚫︎海の博物館資料目録

⚫︎1.伊勢湾西岸南部漁業資料

⚫︎2.製塩器械雛形之図

⚫︎伊勢神宮の製塩法・・・野村史隆

⚫︎てぐりあみの話・・・西岡長策

⚫︎SOS運動アピール

|

1974/12/7 |

|

|

季報『海と人間 1974秋 VOL.2』

海の古老 ―海に生きる人びと― その2

⚫︎

名人の海から消えいく日・・・本田ニラム

⚫︎浜の名人 タバコでも食べてくるわ・・・中村藤四郎

⚫︎

通り蛸というてな・・・山本徳七

⚫︎

天から授かった職や・・・小坂勇吉

⚫︎

魚は山におる・・・藤原善左衛門

⚫︎朝鮮に6年行ってな・・・伊藤ハツ

⚫︎

60才はまだ若い衆・・・下村かおる

|

1974 |

|

|

年報『海と人間 1975 3』

⚫︎近世の志摩における鯔漁業・・・中田四朗

⚫︎猟師町のぼら建漁・・・西岡長策

⚫︎海の博物館資料目録3 三重県沿岸鯔漁漁具

⚫︎ぼら・・・石川貞二

⚫︎三重県沿岸の鯔漁法・・・野村史隆

⚫︎贄浦鯔網の年中行事・・・石原義剛

|

1975/12/7 |

|

|

季報『海と人間 1975夏 VOL.3』

漁村のきもの

⚫︎サシコは手の技 きものの話・・・岡田照子

⚫︎

河村家資料にみる衣類・・・資料室・野村史隆

⚫︎堀口味佐子

河村家寄贈衣類一覧

|

1975 |

|

|

年報『海と人間 1976 4』

⚫︎近世の志摩・奥熊野・伊勢における捕鯨漁・・・中田四朗

⚫︎三重県下の捕鯨漁具・・・野村史隆

⚫︎三重県にのこる鯨の祭・・・野村史隆

⚫︎鯨の伝説・・・堀口味佐子

|

1976/12/7 |

|

|

年報『海と人間 1977 5』

⚫︎蛸壷・・・野村史隆

⚫︎田曽浦の鰹節・・・堀口味佐子

⚫︎漁業組合準則による三重県下の漁業組合・・・中田四朗氏

⚫︎芦浜原発反対斗争の記録 ―年表― ・・・石原義剛

|

1977/12/7 |

|

|

季報『海と人間 1977 資料紹介Ⅰ 竹の民具』

⚫︎ドンビ・・・鳥羽市石鏡町

⚫︎

ウツボカゴ・・・志摩町和具

⚫︎イゲ・・・四日市市磯津

⚫︎

延縄カゴ・・・鳥羽市神島町

⚫︎モンドリ・・・松阪市猟師町

⚫︎

チョッポリ・・・阿児町立神

⚫︎投網カゴ・・・阿児町立神

⚫︎生ノリアライカゴ・・・松阪市猟師町

⚫︎アライカゴ・・・桑名市赤須賀

⚫︎ノリイレカゴ・・・松阪市猟師町

⚫︎揚げカゴ・・・伊勢市東豊浜

|

1977 |

|

|

年報『海と人間 1978 6』

⚫︎国崎の年中行事・・・野村史隆

⚫︎近世の志摩における海女と御師 ―熨斗を媒介として―・・・中田四朗

⚫︎志摩地域海女操業調査の結果報告・・・中山卓

⚫︎志摩の海女に関する文献目録・・・海の博物館図書室

|

1978/12/7 |

|

|

季報『海と人間 1978 資料紹介2 竹の民具』

⚫︎水揚げ、加工具

⚫︎海女具の中の竹具

⚫︎船付属具にみる竹材

⚫︎生活具の中の竹具

⚫︎つり具の中の竹材

⚫︎だまし漁具

⚫︎桶のタガ

|

1978/9 |

|

|

季報『海と人間 1979 資料紹介3 船』

⚫︎ソリコ船(島根県の刳舟)

⚫︎

エグリ船(秋田県の丸木船)

⚫︎トモブト(京都府丹後の刳舟)

⚫︎タライ船(新潟県佐渡)

⚫︎トッペ(三重県鳥羽地方のボラ漁網船)

⚫︎チョロ(鳥羽の一本釣船)

⚫︎鯨船(紀州熊野灘の捕鯨船)

⚫︎伝馬船(伊勢湾の海苔船)

⚫︎ヨツノリ(木曽川河口の狩刺網船)

⚫︎ミズキ伝馬(房総の磯船)

⚫︎海苔ベカ(船・房総半島の船)

⚫︎ブシツケ(板付船・奄美大島の船)

⚫︎サバニ(沖縄の刳舟)

⚫︎丸木船(アラフラ海での拾得船)

|

1979/2 |

|

|

年報『海と人間 1979 7』

⚫︎志摩沿岸の潜水器捕鮑漁業の展開・・・中田四朗

⚫︎鳥羽地域の漁撈和船「チョロ」・・・野村史隆

⚫︎志摩地域の海女に関する方言名称・・・中山卓

|

1979/12/7 |

|

|

年報『海と人間 1981 8』

⚫︎鯛の島の潜水器漁業・・・中田四朗

⚫︎鳥羽・志摩の野鍛冶・・・野村史隆

⚫︎鳥羽市小浜漁業協同組合文書目録

|

1981/1/1 |

|

|

年報『海と人間 1982 9』

⚫︎カツオ一本釣漁法と漁具 ―明治期志摩から熊野灘沿岸にかけて―・・・野村史隆

⚫︎伊勢漆器に関する報告 ―海の博物館所蔵資料を中心として―・・・世古口真弓

⚫︎のり養殖用具 ―海の博物館所蔵資料―・・・平賀大蔵

⚫︎戦後わが国の漁業史 ―経済開発と公害問題との関係―・・・松本巌

⚫︎いま漁家経営は、漁協経営は・・・山本辰義

⚫︎伊勢湾汚染に関する 一漁協長の記録―・・・石原義剛

|

1982/1/1 |

|

|

年報『海と人間 1983 10』

⚫︎近世末熊野灘沿岸における鮪網漁業 ―矢口浦の場合―・・・中田四朗

⚫︎鳥羽市小浜の諸漁法 ―タイ縄・シビ釣りを中心に―・・・野村史隆

⚫︎貝採具目録・・・海の博物館所蔵

⚫︎方座浦の海老網漁 ―海老網組規約―・・・平賀大蔵

⚫︎“黒い水” 20年目の「解決」 ―木曽川河口漁民と三興製紙の紛争― ・・・石原義剛

|

1983年3月31日 |

|

|

年報『海と人間 1984 11』

⚫︎写真報告 最後のボラ網漁

⚫︎ミト船の製作工程・・・野村史隆

⚫︎贄浦「ぼら網」組の水揚配分 ―春八十日の暮らしを支えた―・・・石原義剛

⚫︎資料「ぼらあみのもくろく」

⚫︎亡村的極窮を救った鮪網漁業 ―須賀利浦 芝田吉之丞の鮪網―・・・中田四朗

⚫︎熊野灘北部沿岸のイカ釣漁法・・・平賀大蔵

⚫︎異臭魚事件・・・石原義剛

⚫︎「海と人間」1~10号総目録

|

1984/3/15 |

|

|

年報『海と人間 1985 12』

⚫︎村松のテグリ網とタタキ網 ―その漁具と漁法―・・・平賀大蔵

⚫︎三重県内の地曳網漁・・・野村史隆

⚫︎三重県伊勢湾岸地曳網漁 ―盛衰百年―・・・石原義剛

⚫︎志摩における海鼠漁業・・・中田四朗

⚫︎漁師と漁業組合のこらから・・・山本辰義

|

1985/6/30 |

|

|

年報『海と人間 1986 13』

⚫︎三重県沿岸の飼取網漁法・・・平賀大蔵

⚫︎青峰山と青峰信仰・・・野村史隆

⚫︎近世における志摩の天草漁業・・・中田四朗

⚫︎三重県の漁業取締規則・・・石原義剛

|

1986/6/30 |

|

|

年報『海と人間 1987 14』

⚫︎重要有形民俗文化財「伊勢湾、志摩半島、熊野灘の漁撈用具の概要

⚫︎答志島のコウナゴ抄い(エースキ)漁・・・野村史隆

⚫︎三重県下における鰹漁船の動力化 ―水産試験場報告を中心に―・・・平賀大蔵

⚫︎三重県下に属する地域の近世における煎海鼠史料・・・中田四朗

⚫︎古江浦の年中行事(特別寄稿)・・・大川俊平

|

1987/7/15 |

|

|

年報『海と人間 1988 15』

⚫︎鳥羽の海村の仕事着・・・野村史隆

⚫︎伊勢湾三重県沿岸の打瀬漁・・・平賀大蔵

⚫︎近世における志摩の荒布漁業(上)・・・中田四朗

⚫︎菅島村の御篝堂 ―近世の回船交通と志摩―・・・中田四朗

|

1988/8/25 |

|

|

年報『海と人間 1989 16』

特別号

⚫︎三重県漁村災害史の研究 上 ―宝永の津波―・・・中田四朗

|

1989/6/15 |

|

|

季報『海と人間 1989秋 特別号 海女(出稼と人口)』

⚫︎志摩の海女の出稼(志摩町和具 河村まさの談)・・・野村史隆

⚫︎志摩の海女操業人数調査(1989年8月調査)

⚫︎

海女操業人数の変化(1989年8月調査)

|

1989 |

|

|

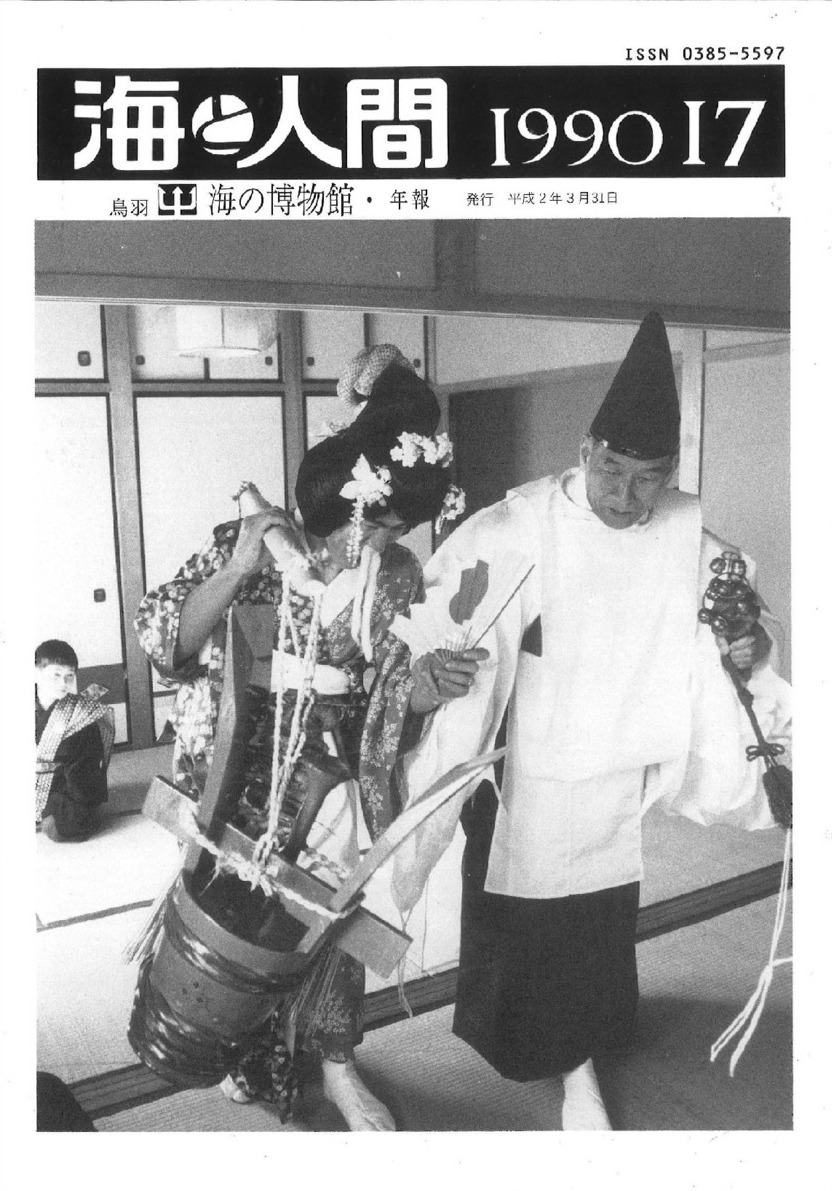

年報『海と人間 1990 17』

⚫︎三重県の海村の正月行事と祭・・・野村史隆

⚫︎三重県沿岸のサバ釣り漁法・・・平賀大蔵

⚫︎安楽島の太縄組合・・・野呂純子

⚫︎近世における志摩の荒布漁業(下)・・・中田四朗

|

1990/3/31 |

|

|

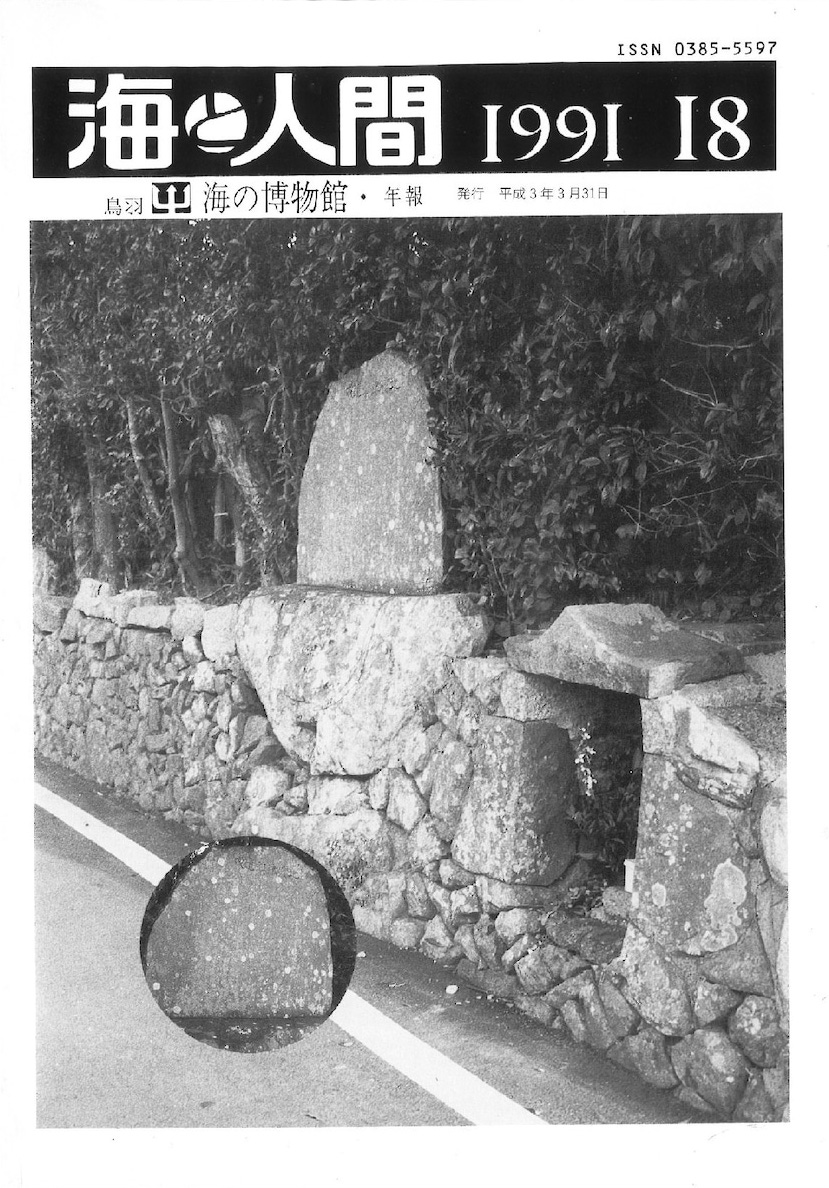

年報『海と人間 1991 18』

⚫︎三重県漁村災害史の研究 中 ―安政の津波 その1―・・・中田四朗

|

1991/3/31 |

|

|

年報『海と人間 1991 19』

⚫︎三重県漁村災害史の研究 下 ―安政の津波 その2―・・・中田四朗

|

1991/7/31 |

|

|

年報『海と人間 1992 20』

20周年記念号

⚫︎三重県下のウナギ漁法と養殖・・・野村史隆

⚫︎大漁旗の製作工程・・・野呂純子

⚫︎赤須賀船聞き書き ―熊野灘に通ったナマ船とコメ船―・・・平賀大蔵

⚫︎鳥羽藩の漁業税・・・中田四朗

⚫︎インドネシア、マドウラの二股構造船アリスアリス・・・出口晶子

|

1992/2/1 |

|

|

年報『海と人間 1993 21』

⚫︎寒天の製造法 ―山で生まれ変わる海藻『天草』―・・・野呂純子

⚫︎鳥羽志摩地区の日和山と方角石・・・野村史隆

⚫︎三重県下に残る諸回船改帳 ―近世の回船交通と県下沿岸―・・・中田四朗

⚫︎三重県沿岸の藻場の分布・・・平賀大蔵

⚫︎台湾ヤミ族のタタラとエスニックアイデンティティ ―民族文化の継承におけるモノの力―・・・出口晶子

|

1993/5/1 |

|

|

季報『海と人間 1993年春 特別展 漁具と年輪の美』

⚫︎漁具の年輪

⚫︎

刺網 道具箱類

⚫︎漁具の美

⚫︎籠釣 藻採具 製作具 石 桶・樽 衣

|

1993 |

|

|

季報『海と人間 1994年冬 特別展 これ何に使うの?不思議な海の道具の使い方』

⚫︎海女さんはこれらを何に使う?

⚫︎どんな魚を釣るの?

⚫︎ウナギはどれで捕るの?

⚫︎ナマコはどれで捕るの?

⚫︎これらの石は何に使うの?

⚫︎何に使う道具かしら?

⚫︎どのようにして使うの?

⚫︎何に使う道具かしら?

・ハマグリはどれで採るの?

・どんな貝を採るの?

・どんな海藻を採るの?

|

1994 |

|

|

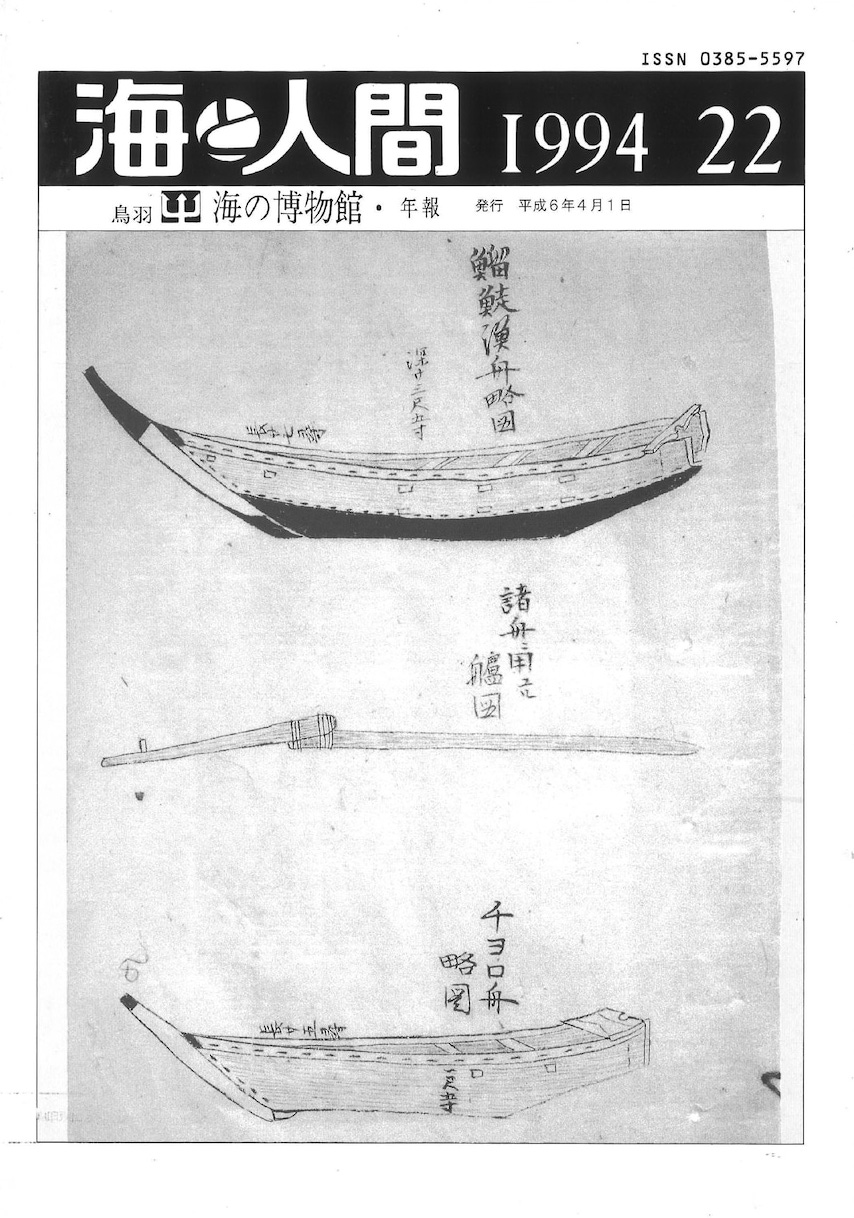

年報『海と人間 1994 22』

⚫︎三重県下の海の石碑・石塔(1) ―大漁碑・魚介類供養塔―・・・海の博物館資料室

⚫︎安乗のタロザメ突ん棒漁・・・野村史隆

⚫︎明治12年の水産調査から「三重県水産図解」まで・・・中田四朗

⚫︎神島港修築史 ―離島漁港の発展経過―・・・石原義剛

⚫︎収蔵資料紹介 船上のミズガメ、ミズダル、ミズオケ・・・伊藤春恵

|

1994/4/1 |

|

|

年報『海と人間 1995 23』

⚫︎三重県下の海の石碑・石塔(2) ―津波関係碑・供養塔―・・・海の博物館資料室/調査・平賀大蔵/編

⚫︎三重県下の海の石碑・石塔(3) ―海難および遭難の碑・供養塔―・・・海の博物館資料室/調査・平賀大蔵/編

⚫︎伊勢ふのり ―三重県のフノリ加工―・・・伊藤春恵

⚫︎近世の回船交通と志摩の諸港・・・中田四朗

|

1995/7/1 |

|

|

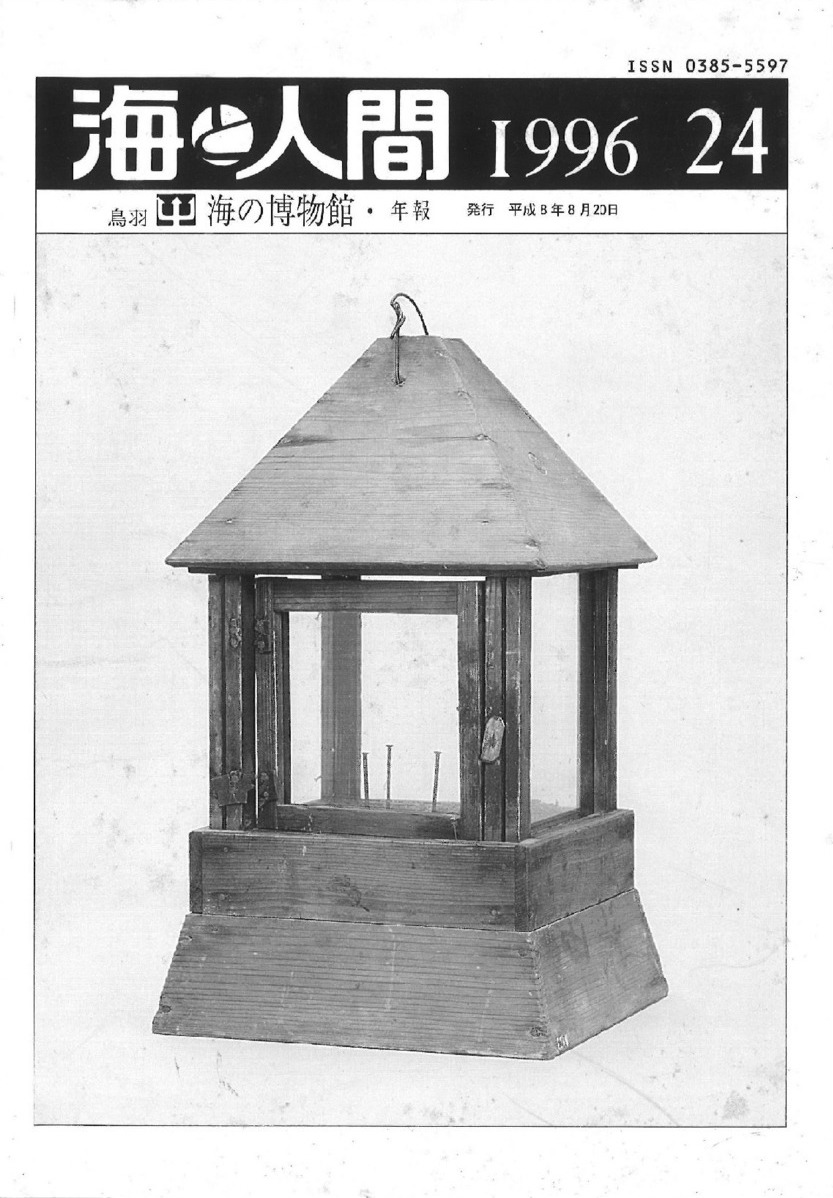

年報『海と人間 1996 24』

⚫︎三重県の海の石碑・石塔(4) ―漁業・水産業創業記念碑および漁業創業者の公ー・・・海の博物館資料室/調査・平賀大蔵/編

⚫︎徳碑、漁業功労者の石像・銅像― ・・・海の博物館資料室/調査・平賀大蔵/編

⚫︎灯火具 ―船のあかり・漁のあかり― ・・・伊藤春恵

⚫︎資料 志摩国における鰹釣漁業史(1) ・・・中田四朗

|

1996/8/20 |

|

|

年報『海と人間 1997 25』

中田四朗先生追悼号

⚫︎資料 志摩国における鰹釣漁業史(2) ・・・中田四朗

⚫︎資料 志摩国における鰹釣漁業史(3) ・・・中田四朗

⚫︎中田四朗先生著作目録 ・・・小玉道明

|

1997/10/30 |

|

|

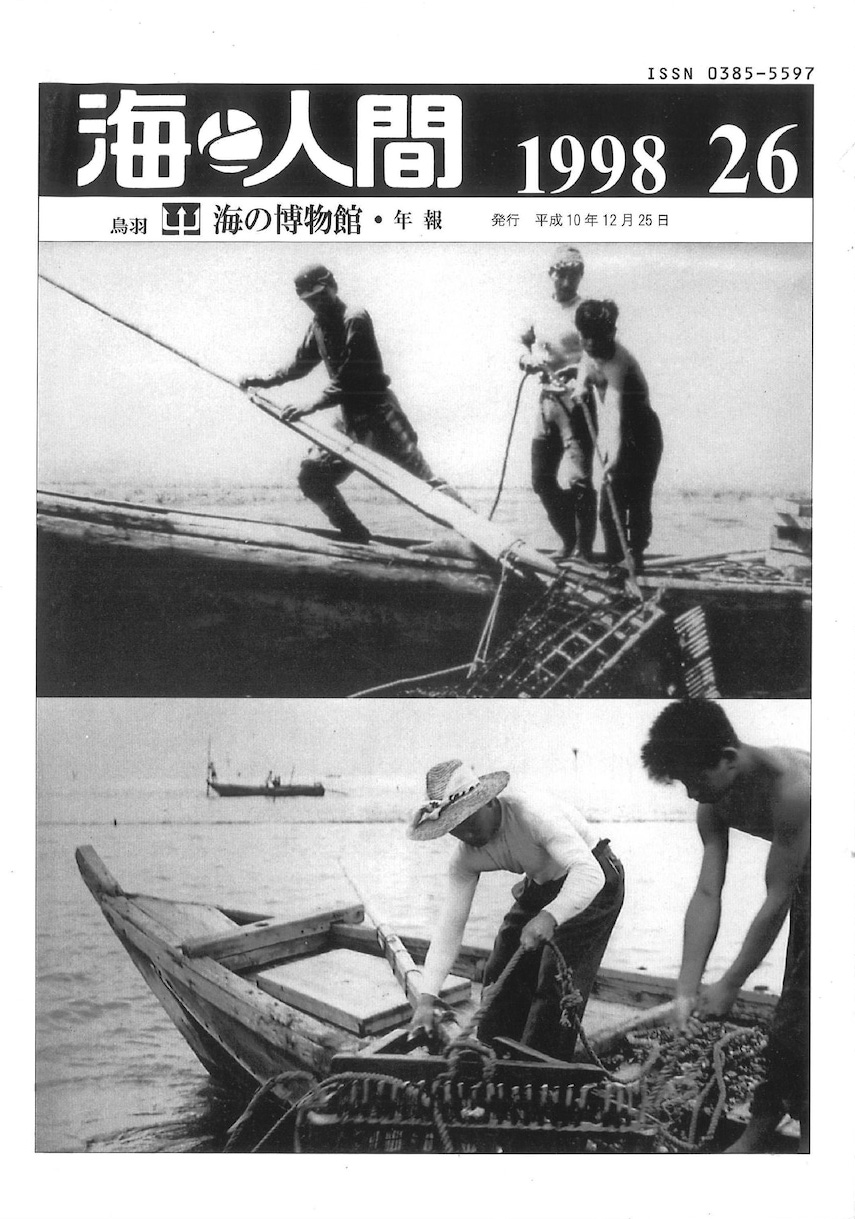

年報『海と人間 1998 26』

⚫︎赤須賀の漁具漁法 ・・・平賀大蔵

|

1998/12/25 |

|

|

年報『海と人間 2001 27』

⚫︎又屋の擬餌針製作用具・・・平賀大蔵

|

2001/2/28 |

|

|

年報『海と人間 2003 28』

⚫︎海の博物館 体験学習プログラム 1994年~2002年

⚫︎海の博物館 特別展開催記録 1992年~2002年

|

2003/11/30 |

|

|

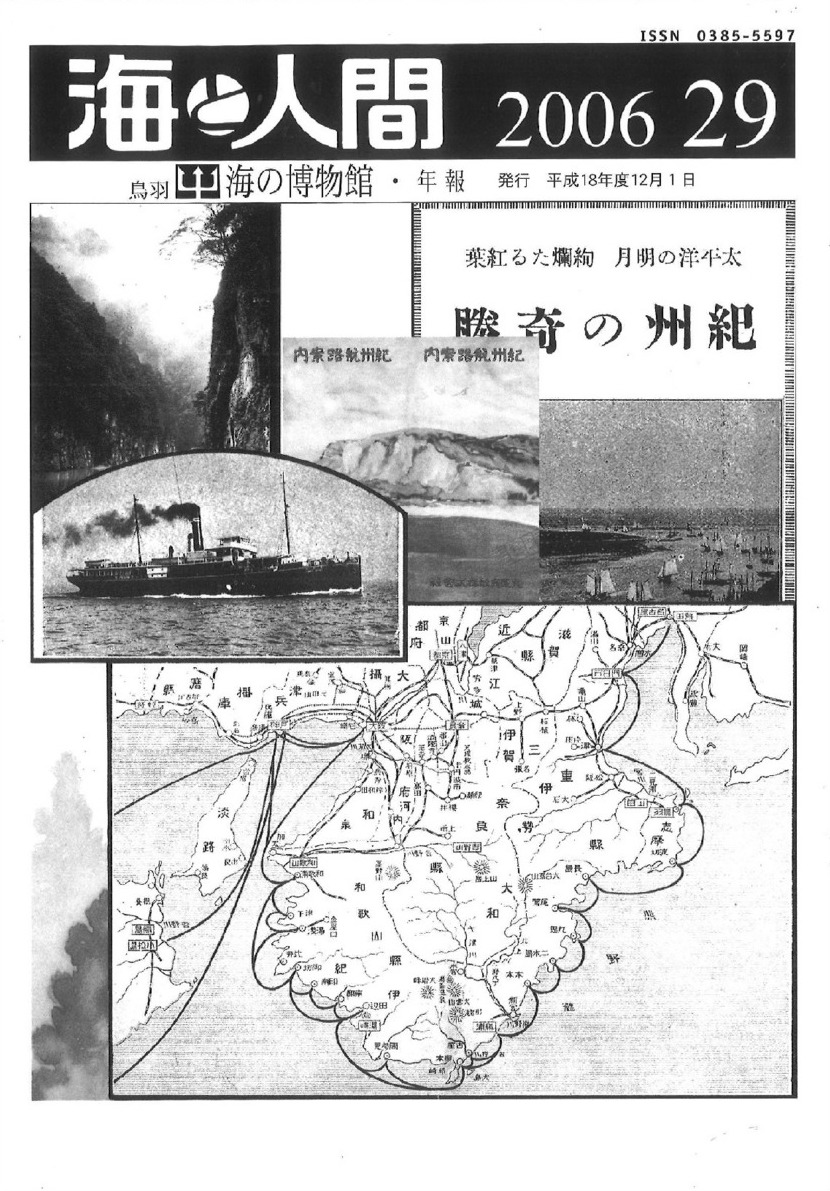

年報『海と人間 2006 29』

⚫︎近世の回船交通と志摩 ―安乗村御城米役人の手記―・・・中田四朗(遺稿)

⚫︎三重県志摩地方におけるヨード産業・・・石原佳樹

⚫︎明治以降、熊野灘旅客海運の盛衰・・・石原義剛

|

2006/12/1 |

|

|

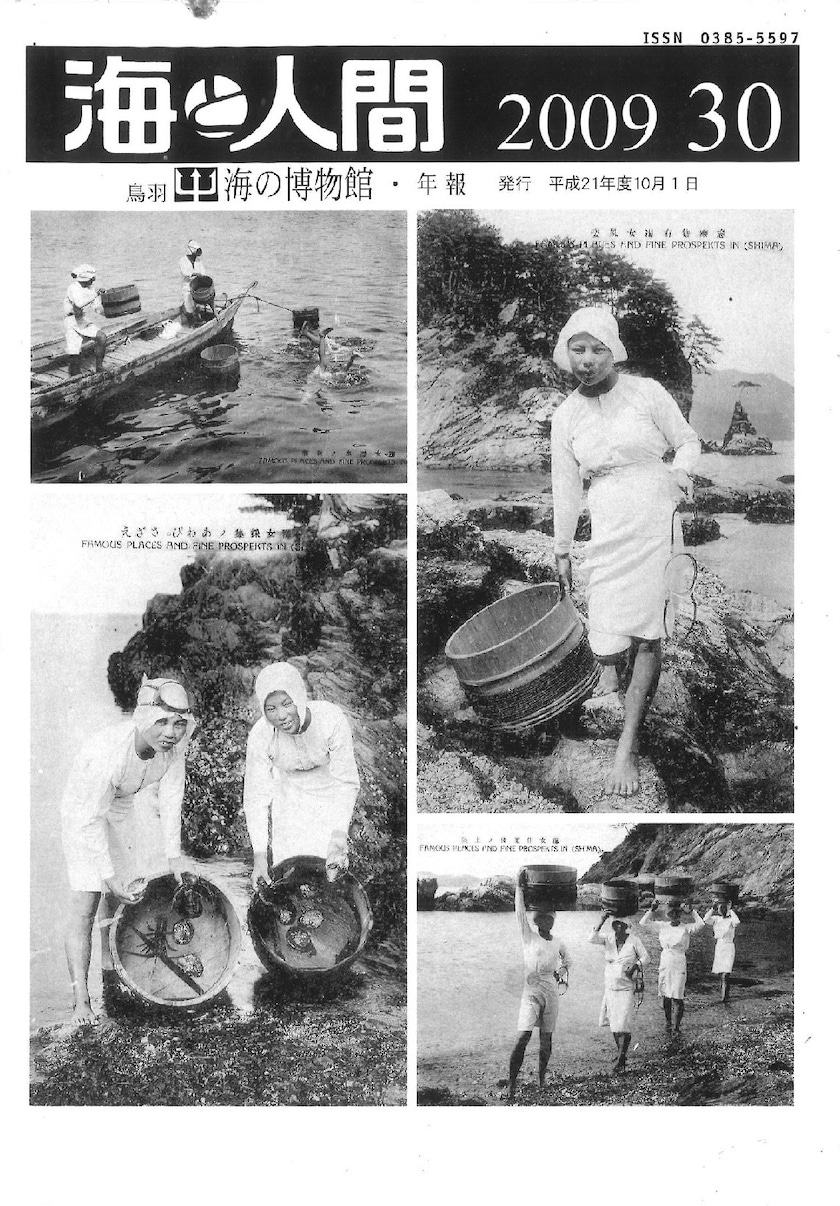

年報『海と人間 2009 30』

⚫︎蜑婦ニ就いて・・・三重県(復刻)

⚫︎三重県におけるアワビ類の漁獲動向と潜水漁業による生産状況・・・三重県水産研究所

⚫︎済州島潜の法的闘争と組合

|

2009/10/1 |

|

|

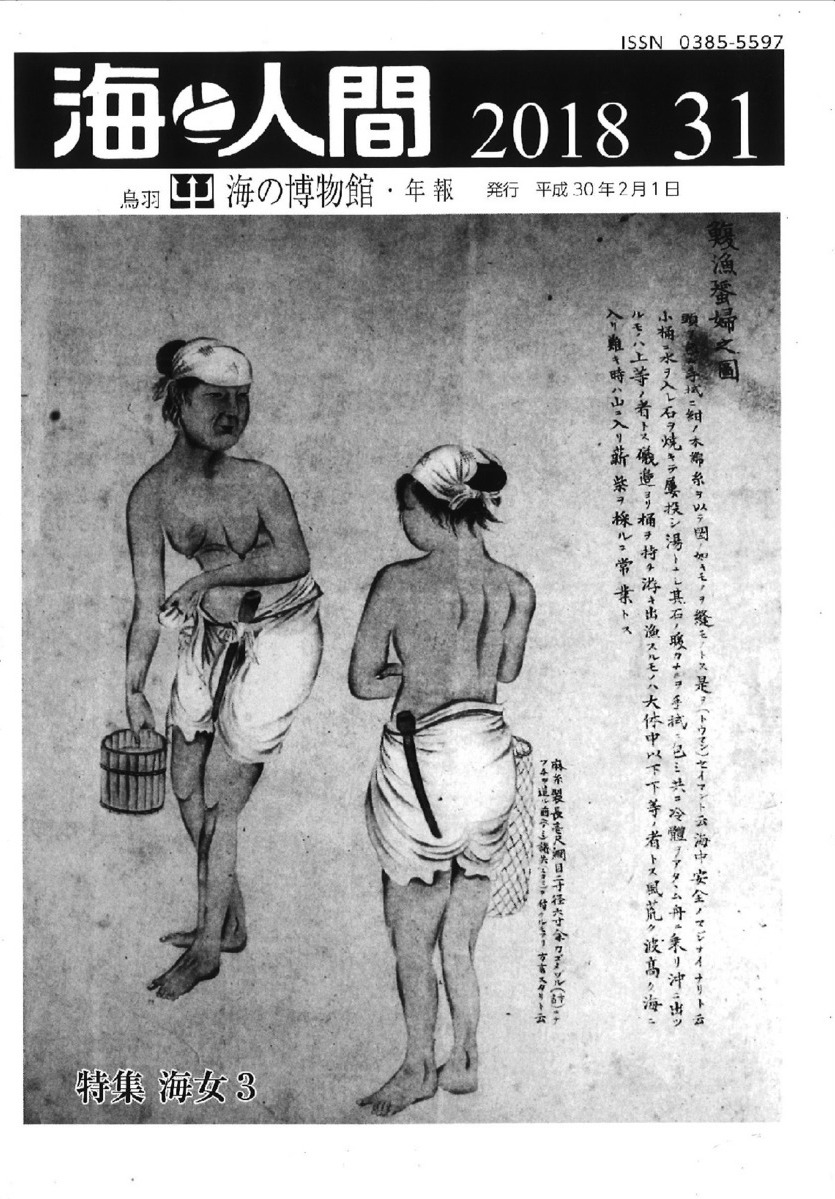

年報『海と人間 2018 31』

塚本明論文集

⚫︎近世志摩海女の出稼ぎについて

⚫︎近代の志摩海女の出稼ぎについて

⚫︎近代志摩海女の朝鮮出漁とその影響

⚫︎古文書資料から見る海女の歴史的実態

⚫︎古文書資料にみる海女漁の「技能」

⚫︎「伊勢新聞」に見る近代の志摩海女~明治・大正期の「海女」の諸相

⚫︎都びとのあこがれ~歴史に見る志摩の「観光海女」

⚫︎近世の志摩海女に関する基礎史料集

|

2018/2/1 |

|